2016年 撮影紀行(その9)

12月2日 岩殿山

山頂到着午前4時50分。駐車場から50分の所要時間である。1時間に満たない登りで美しい富士山が見られるのは得した気分である。山頂はやや風が強いが気温が5℃と高めのため寒さはない。登って来た運動量で身体が温まりむしろ心地良い風に感じる。

暗くて富士山の存在が確認出来ないが満天の星空、目に見えないだけに思う。新月を3日過ぎ、三日月は東南東から午前9時頃に出るため現在、月の明かりはなく暗夜である。このため、天空の星は一際明るく迫ってくる。オリオン座が南西方向に傾き冬の夜空を演出している。

富士山は見えないがデジタルカメラのライブコンポジット機能を使って星空と富士山を撮ってみる。富士山の方向に見当を付け撮影してみた。多少中心を外れていたが、富士山はしっかり写っている。方向修正し2回目は画面の中心部に収まった。

日の出時間は6時33分(東京)。東に雲があることが多いが、今日に限って東西南北、何処を見ても雲一つ見当たらない。日の出時間丁度に朝焼け富士がクライマックスを迎える。

久々に岩殿山を訪れたが、トレーニングのため登ってくる人達にお会いすることがある。今回も以前お会いした市内の女性の方であるが、30分で登って来たという。ロッククライミングのため足腰を鍛えているとのこと。

今日は久々に真白く神々しい富士山に出会えた。神聖な富士山の撮影は一番難しく、撮影するよりも心穏やかに眺めていた方が良い。 7時50分撮影を終え下山を始める。

今日の富士山

星空と冬富士 5:30頃 |

朝焼け富士 6:35頃 |

冬枯れ 8:20頃 |

|

|

|

岩殿山山頂

石碑のある山頂 7:50分頃 |

丸山公園への分岐 8:00分頃 |

|

|

使用カメラ:・OLYMPUS E-M1 ・FINE PIX F1000EXR

11月29日 笹子雁ヶ腹摺山

車が故障し修理工場に1ヶ月以上入庫している。未だに修理の見通しが立たず、憚るが今回は代車で訪れることにした。山へ登るのも40日ぶりとなり、鈍った体を取り戻すためトレーニングを兼ねての山登りである。大月市の写真コンテストの応募も締め切りが近づき今年初めてとなる笹子雁ヶ腹摺山を訪れることにした。適切な表現でないが、当山からの富士山撮影は「労多くして功少なし」ということわざのように、そのような一面は確かにある。水平な山並みの上にポッカリ富士山が頭を出し、写真として構図が取りにくく、更に、前景に乱立する人工物(送電鉄塔)が入り込み、中々撮影意欲が湧いてこない。このような理由から笹子雁ヶ腹摺山は写真家には不人気な山と云って良い。しかし、逆を考えるとこのように撮影が難しい山を攻略してこそ達成感が得られるのだと思う。

山頂から富士山と対峙する度に、雲海が鉄塔を被ってくれないかと想いを込めるが、地形的に雲海発生がしにくい山なのである。甲府盆地や桂川沿いが雲海で満たされていても、東あるいは西からの風によって、それが前面に流れこんで来る状況は殆どなく、地形的な要素がそれを阻んでいるものと考えられる。

旧国道は路肩に多少雪は見られるものの、路面凍結はなく代車のノーマルタイヤでも難なく笹子峠の駐車場に到着。時刻は午前3時だった。勿論、この時間に他の車は止められていない。気温は0℃。風がやや強めに吹いているが寒さはそれ程感じない。ここから登山道に雪があるかどうか確認出来ないが、アイゼンを持参するかどうか迷ったが、「備えあれば憂い無し」ことわざ通り荷物になるがザックに入れることにした。

3時30分登山口を出発。落ち葉で登山道が分かりにくく勘を頼りに歩くが、途中鋭角に右に折れると笹子峠の分岐点に到着するが、右折れの道が見付からない。1度登山口に戻り探してみるが見付からず、再度、注意を傾け探すと、それと思われる道が見付かった。道なりに登り坂を進むが、やがて下り坂に変わり雪の薄く積もった登山道につながった。途中で笹子峠の分岐案内標を見落とした可能性があり、注意しながら元来た道を戻ると、ヘッドランプの灯りでやっと見える程度の案内標を発見。ホッとしたが、何と30分も付近をうろうろしていたことになる。今日は新月だったことを思い出す。

急斜面を登り、やっと山頂への登山道を行く軌道に乗る。最初の鉄塔を4時40分に通過。天空には星が綺麗な輝きを見せている。星空を撮るカメラマンは暗い新月に行うことが多いと聞く。途中、尾根道と新道(尾根の中腹道)を行く分岐点に出会うが、歩き易い新道を行くことにする。登山口と山頂の標高差は300mに達しないがアップダウンが有り、標高1358mの割にはややハードな山である。 2番目の鉄塔を5時15分に通過。この時間になると夜が僅かに白み初めてくる。ここからは富士山が展望出来る場所であるが、暗くてはっきり確認出来ない。心配した雪は登山道にはなく周辺に見られる程度でアイゼンを使う必要は山頂までなさそうである。ここから一旦下り、鞍部に降り立つ。風の通り道だがそれ程風は強くなく気温は高め。鞍部から山頂に向かい登りになるが、山頂直下は急斜面でハードな登りが待っている。

山頂到着6時00分。何と登山口を出発して2時間30分、ロスタイムを差し引いても2時間ちょうど。無雪期であれば1時間半で十分山頂を踏める所要時間である。暫く登っていなかったことが時間を多く費やした直接的要因であるが、やはり体力の衰えを感じざるを得ない。富士山は雲に被われ山頂を隠している。やがて雲は取れるような気配を感じる。甲府盆地には雲海はなく薄暗い中に明かりの灯った街並が良く見える。

今日の日の出時間は6時30分(東京)。山頂からは前面の木々が入り込み富士山を写すことが出来ないが南に少し下った電波塔付近に撮影に格好の場所がある。但し、南に向かった斜面で足場は悪く撮影しづらい。 日の出時間になると富士山頂に掛かっていた雲は一時立ち退き、富士山が姿を現した。富士山付近には雲が多く、雲が掛かったり退いたりを繰り返した。相変わらず、乱立する鉄塔は目に付き撮影の妨げになるが、雲で隠れることもなく鉄塔が画面に入り込むのは避けられない。8時30分を過ぎた頃からまた山頂に雲が掛かり、暫く待機するも中々姿を現さない。もはや好機は過ぎたと思われ、9時30分山頂を後にする。 途中、2番目の鉄塔付近で富士山の山頂がまた見え始めていた。陽が高くなり撮影するか迷ったが、撮影することにし30分程時間を費やした。

笹子峠直前に降り立つ急斜面は鎖やロープが掛けられているものの重い荷物を背負い体力の低下した身体にはかなり厳しい下り坂である。回避するルートがあればと思う。登山口には12時に戻る。今日は登山口に降り立った付近で5人組の男女登山者と出会う。これから山頂に向かうということだった。

今日の富士山

雲の多い天気だったが、一時面白い雲が湧いて良い情景に出会えた。鉄塔が明瞭に写り込むのが残念。

日の出時間直後上空の雲が僅かに焼ける

6:55頃 |

怪しげな雲が現れたが天候が崩れることは

なかった 7:30頃 |

|

|

登山道などの状況

以下写真は下山時に撮影したもので山頂から時間を追って並べてある。

山頂(山梨百名山の標柱か

新たに建てられた) 9:30頃 |

登山道に雪はないが付近の

斜面に残る9:50頃 |

笹子峠から2番目の鉄塔

9:55頃 |

|

|

|

笹子峠から最初の鉄塔

11:00頃 |

鉄塔付近からの富士山展望

11:10頃 |

尾根道と新道の分岐点

11:15頃 |

|

|

|

甲斐大和日影への分岐点

11:30頃 |

笹子峠の分岐標

11:45頃 |

駐車場からの登山道入口

11:55頃 |

|

|

|

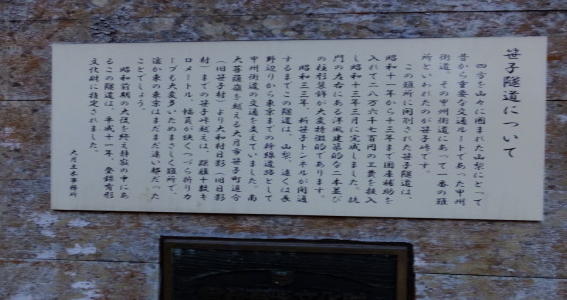

有形文化財に指定されている笹子隧道 |

笹子隧道についての記述 |

|

|

使用カメラ:・OLYMPUS E-M1 ・FINEPIX F1000EXR

10月24日 雁ヶ腹摺山

紅葉の時期を迎えているが、夏が長引き秋に入っても気温は高く、更に日照不足で鮮やかな紅葉が果たして見られるのか心配される。例年では最盛期は過ぎ去っているが、夏が長かったことを考えると今がチャンスかと思える。今回は富士山の前景となる山々が紅く染まっていることに期待し、標高1874mの雁ヶ腹摺山を訪れることにした。

午前3時30分、大峠の駐車場に到着。既に2台の車が駐車されていた。紅葉を狙って来ていると思われるが雁ヶ腹摺山の人気は相変わらず高いことが窺い知れる。天空を仰ぐと星が瞬き、南東方向には下弦の月が高い位置で輝いている。風は無く気温は高めで湿気を多く感じる。天空が抜けているため天気は良さそうであるが、富士山の姿は見られるのだろうか。駐車場から富士山を望むと山頂は雲に被われているが、その周辺には予想に反し雲海が発生している。紅葉を写すにはこの雲海が支障する場合があり、これによって撮影場所をある程度決めておかなければならない。

出発準備をしていると1台の車が入ってきた。その車の主は支度が早く、自分より5分程早く出発して行った。出発しようとすると今後は2台の車から主が現れた。おはようございますと、お互い挨拶を交わしたが何処かで聞いた声である。何と知り合いのカメラマンだった。

大峠を3時50分に出発。暫く歩くと霧の発生で視界が悪くなる。ヘッドランプの灯りは霧に発散し、更にメガネが汗の熱気で曇り殆ど視界の無い状態で歩き続けたが、靴底の感触がいつもと違うことに気が付いた。知らないうちに登山道を外していたのである。来た道を盲目状態で戻るが、登山道に出会わず迷ったことを悟った。道を外したことは何度か経験しているが、暗夜だと抜け出せるのだろうかと不安になることがある。そんな不安をよそに、雁ヶ腹摺山は何度も登っている山で地形はある程度把握しているため、間もなく登山道は見付かると思った。迷ったときは谷に絶対下ってはいけない。上へ上へと登ることが鉄則である。その結果、15分程のロスタイムで登山道に行き当たった。

途中の展望地から富士山を望むと雲海上の富士山は雲に被われ姿は確認出来ない。発生している雲海は谷を埋め尽くし紅葉を写すことが出来ない状態にある。当初予定では谷が一望出来る山頂下の奥まった場所から撮影を考えていたが、雲海撮影には更に登った大きな岩の上からの方が撮影し易く、撮影場所をこちらに換えることにした。

大きな岩の撮影場所には5時10分に到着。既に先客が陣取っていた。5分程先に登って行ったカメラマンである。声を掛け場所を少し空けて貰った。話をしているうちに知っているカメラマンだとお互いに気づいた。 撮影地点からは霧に閉ざされ富士山を望むことは出来ない。また、雲海の規模も不明である。今日の日ノ出は5時55分(東京)であるが、それまでに姿を現して欲しい。そんな願いを込めながら撮影準備に取り掛かる。星や月が時折目に入ることがあり天空は抜けている状況である。間もなく視界は開くと思われる。 日の出を迎えた頃、雲海上に富士山が一瞬姿を現した。一瞬の出来事で30秒で視界は閉ざされた。その間空かさずシャッターを切るが2枚写すのがやっとだった。画面は暗く記録写真としては残るがそれ以上のことはない。

次に姿を現したのは8時30頃、大雲海であるが、1分で富士山はまた姿を消した。思わせぶりな状況が続き、9時に再度視界が開いたが小刻みに開いたり閉じたりと安定しない。どうも山頂は雲海に飲まれているようである。暫く開閉を繰り返したが、その間に山頂に移動し撮影を続ける。山頂のモミジやカエデは鮮やかさがなく、暑い日が秋になっても続いたことが原因と思われる。天候が安定せず、富士山はまた雲に隠れそうな状況にあり、間もなく姿を消すものと思われる。今日は午後になると天気は下り坂で、曇りから雨になる予報が出されている。

10時には岩の上へ戻り、機材を片付け下山を始める。今日は知り合いのカメラマンとは別に1人の登山者と出会った。

今日の富士山

大きな岩の上から雲海展望(雲海が最も発達している状態) 9:20頃 |

|

日の出の頃一瞬姿を見せた富士山

6:00頃 |

秋だというのに未だ夏富士 9:50頃 |

紅葉も鮮やかさに欠ける 1 0:20頃 |

|

|

|

山頂と登山道の状況

雁ヶ腹摺山山頂 10:35頃 |

山頂付近のモミジ 10:45頃 |

中腹のモミジ 11:15頃 |

下山途中の紅葉 10:35頃 |

|

|

|

色がくすんで鮮やかさがない |

谷を渡る木橋付近 10:45頃 |

木橋の所で落葉している

カエデ 11:15頃 |

登山口近くの紅葉 11:50頃 |

同左 11:50頃 |

カエデの葉は色が付く前に

落葉している |

葉に黒い斑点が見られる |

|

|

大峠駐車場 12:00頃 |

駐車場から富士山を望むが

山頂は雲の中 12:10頃 |

自分の車を含め

4台が止められていた |

|