2014年 撮影紀行(NO10)

11月27日 牛奥ノ雁ヶ腹摺山

8年前(2006年)の11月末に訪れた時は山頂の気温が氷点下8℃と冷え込んでいた。その時、山頂から目にした情景は今でも忘れられない。日ノ出直後、前面の木々に出来た雪花(霧氷)は朝陽を受け、満開の桜の如くピンク色に染まった。その情景が未だに目に焼き付いている。その後、同時期に10回以上訪れているが、未だに同じような情景に出会ったことは無い。今回もそのような素晴らしい情景に出会えることを願って牛奥ノ雁ヶ腹摺山を訪れることにした。

前日は雨で日川林道に向かう県道218号線は大きな水たまりが所々に出来てそれを車は大きな水音を立てて抜けていく。途中から日川林道に入ると道路には針葉樹の落ち葉が絨毯のように敷き詰められ、雨で濡れたその落ち葉はヘッドランプの灯りに反射し黄金色に輝いている。これも自然が与えてくれた恵みかなと思うと、車で踏みつけるのに抵抗感のようなものを感じる。

雨の沢を横断すると間もなく登山口である。午前3時20分登山口に到着。満天の星空。風も無く気温は6℃、やけに暖かい。この気温では霧氷は出来ないと直感した。

3時50分登山口を出発する。雨で濡れた登山道は落葉が積もり、その匂いもあってしっとりとした雰囲気が漂っている。牛奥ノ雁ヶ腹摺山の西側尾根を登るこの登山道は急斜面の箇所には木製の階段が設けられ、長い斜面では100段以上もある。以前に比べ登山道は大分整備され道に迷うことも無く、暗い時でも安心して歩けるように整備されている。

西側尾根のピークを越えると一度下りとなるが、そのサグ点辺りから白いものが見えだした。20日頃に降った残雪と思われるが表面はザラザラしていて滑るようなことは無い。

5時20分山頂に到着。最近、登山口に設けられた案内標には山頂までの所要時間70分と書かれているが、やや厳しい気がする。既に東の空はオレンジ色に染まっている。暗い中にも富士山らしき形は確認出来るが詳しい状況は分からない。時間と共に辺りの状況が分かるようになってきた。霧氷は皆無であるが、谷間は雲海で埋め尽くされていた。気温は0℃、時折突風はあったが、今はそれも止んで穏やかな天気の1日となりそうである。

日の出時間は6時30分頃。時間と共に山頂にも朝の光が届き今日の幕開けが始まった。富士山はたっぷり雪を被り、山頂がピンク色に染まった姿は神々しく、他に形容する言葉が思い浮かばない。その姿を写真で表現するのは技術以外のものが必要と思われる。

甲府盆地は未明から雲海によって閉ざされていたようである。暫くするとその雲海にも朝日が差し、彩りを与えてくれている。刻々と変化する雲海は見ていて楽しいが、2台のカメラ(1台はデジタル)に収めるには忙しく、その情景に浸っている時間は無い。特に色付いた時間帯は短く、シャッターを押すだけで他に余裕は無い。

一頻り撮影を終え、朝食におにぎりをほおばる。平年だとおにぎりが凍り、水筒の水も凍って直ぐに飲むことは出来ないが、今朝はそのようなことはなかった。最も下がる7時頃の気温が−2℃と平年より5℃程高く、暖かい朝を迎え寒さは殆ど感じない。

雲海は消えずに未だ残っていたが山頂を後に8時30分下山を始める。途中、西尾根ピークからの富士山も美しい姿を見せていた。日川林道の登山口に着いたのは9時30分。

今日も誰とも出会うことは無かった。荷物を車に置きこれから最近開通したすずらん荘前バス停までの登山道を確認することにした。(後記する)

今日の富士山

今日は素晴らしい雲海に出会うことが出来た。

| 雲海に朝日が差し色付いた 6:40頃 | 甲府盆地は雲海で埋め尽くされた 6:50頃 | |||||

|

|

山頂と登山道の状況

広葉樹は殆ど葉を落とし登山道にはその枯れ葉が積もり初冬への移ろいを見せている。広い山頂は今月20日頃降ったと思われる雪が一面を白く覆っている。山頂付近の登山道にも残雪はあるが、表面がザラ付いているため現時点で滑るような状況は無い。

日川林道を登山口とする牛奥ノ雁ヶ腹摺山を直登する西側尾根コースは3年ほど前に昭文社の山と高原地図24「大菩薩峠」にコースが載ってからは登山者が増加し、登山道は分かり易く整備された。以前から存在したコースであるが廃道同然となっていた登山道である。西側尾根のピ−ク点からは南アルプス連峰全景と素晴らしい富士山の姿が展望できる。

最近、スズラン荘前のバス停からの登山口も開通し、車で無くとも容易に登れるようになった。そのコースについては後記する。但し、冬はバスの運行が無いので注意。

山頂の様子 8:30頃 |

山頂直下の登山道 8:35頃 |

雑木の林を行く登山道 8:40 頃 |

サグ点からの古木と富士山 8:45 頃 |

|||

|

|

|

|

| 西尾根頂部からの南アルプス展 望 8:50頃 |

所々にある標示板と目印となるピン クのテープ 9:00頃 |

急斜面に設けられた木製階段 9: 10頃 |

枯れ葉の積もった登山道 9:25 頃 |

|||

|

|

|

|

| 100段以上ある登山口近くの木製階 段 9:35頃 |

日川林道登山口の標示板 9:40頃 | 登山口の駐車スペース 9:40頃 | ||||

|

山頂までの所要時間70分と書かれて いるが厳しい |

|

|

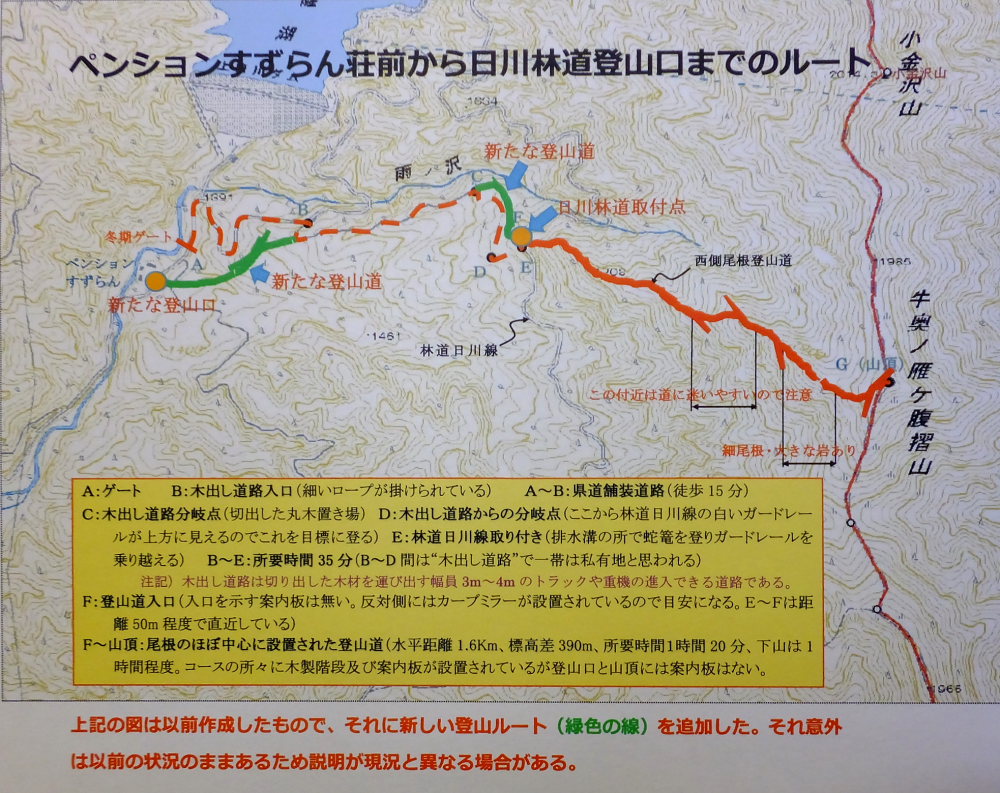

開通したスズラン荘バス停から日川林道登山口までのルート

冬に入ると林道閉鎖されたゲートから日川林道の登山口まで歩かなければならず、林道を歩いたのでは多大な時間を要すことになるため、以前、山中を行く近道を探した結果一つのルートを見付けた。このルートは林業で木を切り出した丸太をトラックで運ぶ木出し道路を行くもので、日川林道の登山口に近づいた所で林道に取り付く道が無く、笹藪をかき分けて登ることになる。200m程の距離であるが、雪が多い時はこれを登りきるのに僅かな距離にも関わらず1時間ほど掛かったことがある。

新たに開通したルートは私の使っていたルートと中間部は重複する部分があるが、始点と終点が少々異なる。この異なる部分が新たに設けられた登山道である。

次にそのルート図を示す。図は以前のデータに重ねて作成してある。従って登山道などの説明は現況と異なる場合がある。

新しい登山道を使ってすずらん荘前の登山口から日川林道登山口までの所要時間は無雪期で登り約1時間。下りは約40分。以前見付けたルート

以前見付けたルート 赤色の破線

新しい登山道 緑色の実線

新しい登山道 緑色の実線

すずらん荘前のバス停 |

バスの時刻表(冬は運行されないので注 意) |

ペンションすずらん前の登山口 |

||||

|

|

|

|

途中の案内板 |

登山道を示すピンク色のテープが所々に設 けられている |

日川林道の取付点 |

||||

|

|

|

|

行程:日川林道登山口(午前3:50発)→牛奥ノ雁ヶ腹摺山(5:20着〜8:30発)→日川林道登山口(9:35着

〜9:50発)→すずらん荘前登山口(10:25着〜10:35発)→日川林道登山口(11:25着)

使用カメラ:OLYMPUS E-M1 FINEPIX F1000EXR

11月19日 倉岳山

倉岳山からの富士山は正面の雑木が伸び、しばらくの間撮影が難しい状況にあったが、今年になってその雑木は伐採したとの情報を得た。以前は満月と富士山を狙ってよく撮影に来ていたが、久々の2年ぶりとなる倉岳山を訪れることにした。

今回は日ノ出時間帯を狙い山頂5時30分到着を目指すことにした。山頂に登るコースは大月側からのコースと秋山側からのコースが選択できるが、毎回山頂への所要時間が最も短い秋山無生野から入るコースを利用している。

登山口は県道35号線の無生野から北に向かう林道に進入し、500mほど入ると林道終点で、ここ

が倉岳山への登山口となる。ここには車3台ほど置けるスペースがある。

午前4時10分、登山口を出発する。歩き初めは穴路沢に沿った登山道を行くが、途中、岩や石のごろごろした歩きにくい水量の多い沢の中を歩く。暫くすると再び沢沿いの登山道に入る。この付近一帯は杉や檜が植林されており、鬱蒼として昼間でも薄暗い所である。登山道にはこれらの葉や枝が散乱し、足に絡みついて歩きにくい。時折、木の合間から天空を望むことが出来る。星ははっきり確認出来ないが、細い月(月齢26

日)がやけに明るく輝いている。今日は風も無く、天気も良さそうである。

暫くすると沢を離れ、つづら折りに切られた登山道に入る。気温は比較的高いようで風も無く掻いた汗が止まらない。暫く上り坂が続き、緩くなった登山道を登りきると穴路峠へ到着する。北側より冷たい風が流れてきて汗を静めてくれる。時間は丁度5時で登山口から50分掛かった計算になる。過去の記録では40分で確実にここへ辿り着いたが、10分のオーバータイムでとなった。暫くぶりに訪れたこともあるが、体力の衰えを感じざるを得ない。

穴路峠は西に高畑山、北に大月の猿橋、北東に倉岳山への分岐点であり、高畑山と倉岳山の稜線が連なる鞍部が穴路峠である。これより何れの山へも所要時間は30分程であるが、山頂付近は急斜面で辛い登が待っている。

稜線に出ると風が強く、体温が冷やされ登っていても汗を掻くことはない。山頂直前の急斜面を登り切ると倉岳山への緩やかな稜線に取り付き一息付くことができる。山頂には5時35分に到着。やや風が強いが、天空は満天の星空である。気温は0℃でやや高めと思われるが、冷たい風が骨身に染み1枚防寒着を重ねる。

東の空は明るみを帯び、紅く焼けている。暗いながらも富士山の姿ははっきり確認出来る。雲は殆ど見当たらない快晴である。山頂正面の雑木は伐採され、富士山の展望は格段の広がりを見せている。撮影の自由度も高まり、今後訪れる回数も増えてくると思う。

今日の日の出は6時20分頃であるが、時間を過ぎてもなかなか光が富士山に入らない。東に棚引く雲が朝日を遮っているためである。今日の富士山は八合目ぐらいまで雪を被り、晩秋の佇まいに融け合っている。正面には広葉樹の葉が綺麗に紅葉し秋の彩りを添えている。

6時半頃になってやっと富士山の雪の部分が朝日によって色づいてきた。僅かに薄紅く染まったが、雲もなく写真は単調にならざるを得ない状況である。写真はともかく、神々しい富士山の姿は気持ちを新たにしてくれる。暫くすると前衛の山並みにも光が回り、晩秋の情景が一気に広がりを見せた。風も収まり小春日和の陽気が心地よく感じる。

8時15分山頂を後に下山を始める。登山道際の紅葉は標高が低いため未だ見頃で今月一杯は楽しことが出来そうである。登山口には9時30分に到着。駐車スペースにはもう一台車が止められていた。下山時に穴路沢付近で1人のカメラマンに出会ったが、その人の車と思われる。このコースで人に出会ったのは今回始めてである。

今日の富士山

|

|

|

||||

| 日ノ出時間を過ぎやっと山頂に朝日が差した 6時30分 頃 |

正面の広葉樹に朝日に焼ける 7:00頃 | 前衛の山並みに朝日が差す 7:05分頃 |

山頂と登山道の様子

山頂直下は急斜面の所がありロープが設置されているものの注意を要する。特に下山時は一歩一歩滑らないよう慎重に行動したい。転倒すると転げ落ちる可能性がある。

山頂に設けられたベンチはゆったり富士山を眺めるには最高である。富士山の反対側となる北方面の眺めも素晴らしい。大月のカメラマンが鉄道・運輸機構主催の「鉄道のある風景写真コンテスト」で今年10月にグランプリを獲得した「川霧の中に」は中央線の新桂川橋梁の写真で、このベンチからも素晴らしい眺めが得られる。(百蔵山から撮ったグランプリの写真とは反対側になる)

登山道際は未だ十分紅葉が楽しめる。この時期の低山は秋の彩りが色濃く残り、素晴らしい山登りが満喫できる。

以下写真は下山に撮影したもので時間を追って並べてある。

|

|

|

|

|||

| 山頂からの新桂川橋梁 7:20頃 (大月のカメラマンが鉄道写コンテストでグラン プリを獲得した新桂川橋梁) |

山頂の様子(ベンチに腰掛けゆっくり 富士山が眺められる) 8:15 頃 |

山頂直下の登山道 8:15頃 | 山頂近くの急斜面 8:30頃 |

|

|

|

|

|||

登山道から見る紅葉 8:40 頃 |

登山道から見る紅葉 8:45頃 | 登山道から見る紅葉 8:50 頃 |

穴路峠に下る登山道 8:50頃 |

|

|

|

|

|||

| 穴路峠 8:50頃 |

峠近くの紅葉 8:55頃 | 杉林の間を縫うように行く 登山道 9:10頃 | 岩や石がごろごろした水量のある穴 路沢 9:20頃 |

|

||||||

| 登山口(車が1台多く止められていた) 9:40頃 |

番 外 編

県道35号線 沿道の紅葉

|

|

|||||

使用カメラ:OLYMPUS E-M1 FINEPIX F1000EXR

10月30日 大蔵高丸・ハマイバ

大蔵高丸・ハマイバには富岳十二景の山で今年最も多く訪れている山である。厳冬期の霧氷、早春の新緑、梅雨時のミツバツツジ、雲海、紅葉、富士山の題材には事欠かず、有数の撮影地と言える。今回は紅葉も殆ど終り、冬への移行が進む晩秋の当山を訪れることにした。

湯ノ沢峠の駐車場には午前3時35分に到着したが、既に1台の車が駐車されていた。車の主の動向は掴めないが、恐らくカメラマンであろうと推測された。

ここへ来る途中、林道の路肩には落葉が道路に沿って堆積し、ヘッドランプの明かりに照らされた枯れ葉は生き生きと色濃く生き返ったかのように目に飛び込んできた。

天空に目をやると全体に雲が多く、雲の切れ間からは星が輝いて見えるが、今日の天気が悪い方向に向かわなければ良いと願わずにはいられない。風はそれ程強くはないが、広葉樹は殆ど葉を落としているにも関わらず、さらさらと風音が聞こえる。

間もなく11月に入るが、それにしてはどうしたことか寒さを全く感じない。tenki.jpの予報気温では5℃となっていた。ここの標高からすると0℃位が妥当と考えられるが、体感からすると5℃以上あると思われる。気温の予報が外れたとするとこれからの天気が気になる。

3時55分湯ノ沢峠を出発する。今回は最初にハマイバの撮影場所に向かい、日の出時間帯から光が周辺の山全体に回る時間帯まで撮影し、その後、大蔵高丸に戻り撮影を続ける予定である。お花畑まで来ると汗が滲み出て、南西からの生暖かい風によって汗が引くことはない。この辺一帯は山野草の宝庫であるが、動物による食害を防ぐため、侵入防止ネットが周囲に張りめぐらされている。人が出入りするため北側と南西側にはロックの付いた扉が設けられている。また、最近このエリア内に新たな侵入防止ネットが張られ、扉付きで二重構造による徹底的した対策が講じられている。

大蔵高丸を4時35分に通過。富士山は黒いシルエット姿で 辛うじて確認できる。やはり全体的に雲が多く、東の空はオレンジ色に明るみを帯びているが雲に覆われている。ハマイバ山頂を5時05分に通過。撮影地点は山頂から少し南に下ったところにある。以前は登山道沿いでは余り視界が開けなかったが、最近、大木が伐採され大きく視界が広がった。カメラマンにとっては大変有り難いことである。

今日は空全体が雲で覆われ、晴マークの付かない天気のようである。富士山頂を覆う雲はないが、上空には濃い灰色の雲が重くのし掛かっている。日の出時間にどのような情景を見せてくれるか期待されるが、日の出前の現時点では撮影しても絵になる状況ではない。

日の出時間は6時、その5分前、上空の雲が一瞬色付いた。夢中でシャッターを切るが直ぐに色は失せた。あっと言う間の出来事だった。その後は光がなく富士山は雲の色と同化し中途半端な主役不在の撮影状況となった。周辺全体に光が回り込むのを待ったが、時折薄日が差す程度で、撮影しても消化不良を起こしそうでシャッターを押す指に力が入らない。富士山の副材となる広葉樹は既に葉を落としているが、唯一カラ松だけが彩りを添えていた。

8時30分。ハマイバを後に大蔵高丸に向かう。途中、大蔵高丸までの中間点で動物進入防止柵の工事が行われていた。やはり南側と北側に人の出入りの扉が設置されるようである。

9時10分大蔵高丸に到着。山頂からの撮影は相変わらず富士山に光はなく、シャッターを押す指に力が入らない。状況に大きな変化はなく、1時間ほど撮影し山頂を後にする。今日は山頂からの南アルプスの展望は素晴らしかった。

湯ノ沢峠には11時に到着。駐車場には自分の車を含め7台の車が止められていた。今日は大蔵高丸山頂で夫婦の登山者と6名の登山者グループと出会った。富士山の素晴らしさに皆さん口々に大きな声で感動を表していた。

今日の富士山

光不足でフラットな富士山となったが、晩秋の雰囲気はある程度表現できたと思う。

| ハマイバより(朝陽に色づく山頂の雲)5:55頃 | ハマイバより (晩秋の彩り) 7:00頃 | |||||

|

|

ハマイバより (葉を落としたダケカンバ) 7:40頃 |

||||||

|

大蔵高丸より (青空が やっと望めるようになった) 9:20頃 |

大蔵高丸より (間 もなく冬の訪れが・・・) 9:25頃 |

|||||

|

|

山頂と登山道の状況

お花畑の中を通過する登山道は早朝、霜や霜柱が降り立ち、陽が昇って気温が上がると、これらの凍ったものが融け出して登山道は泥濘化する。泥は登山靴の底にへばり付き、滑り易く始末が悪い。転倒するととんでもない事になるので注意が必要である。

ハマイバと大蔵高丸のほぼ中間点に、動物の侵入を防ぐための柵の工事が現在行われている。ネットでは破られてしまうのだろうか?この柵は格子状に組まれた鋼製のもで、鹿などの大型動物が体当たりしても破られる心配はない。大蔵高丸〜ハマイバ間もお花畑が多く、湯ノ沢のお花畑には侵入できないため、こちらの方に移動してきたのかも知れない。

以下写真はハマイバ山頂から湯ノ沢峠へ下る経路で撮影したもので時間を追って並べてある

ハマイバ山頂 8:30頃 |

ハマイバ山頂から湯ノ沢方面への登 山道 8:30頃 |

動物進入防止柵(ハマイバ〜大蔵高 丸間) 8:40頃 (大型動物が体 当たりしても壊れることのない鋼製金 網 ) |

大蔵高丸山頂 9:50頃 |

|||

|

|

|

|

大蔵高丸山頂の赤い実の付いた低 木 マユミ (ニ シキギ科) |

お花畑の西側の扉に通じる 登山 道 10:45頃 |

お花畑南西側の扉 10:45頃 |

お花畑より白谷丸を望む 10:50頃 |

|||

|

|

|

|

北側の扉 10:55頃 |

霜が融け泥濘みとなった 登山 道 10:55頃 (滑り易いので 要注意) |

湯ノ沢峠分岐点 11:00頃 |

湯ノ沢峠駐車場 11:05頃 |

|||

|

|

|

|

番外編

焼山沢林道沿いの紅葉

焼山沢林道からの カラ松林の黄葉 |

焼山沢林道の紅葉 |

田野の大銀杏 |

||||

|

|

|

行程:湯ノ沢峠(午前3:55発)⇒大蔵高丸(4:35)⇒ハマイバ(5:05)⇒撮影場所(5:10〜8:30)

⇒大蔵高丸(9:00〜10:50)⇒湯ノ沢峠(11:00)

使用カメラ:OLYMPUS E-M1 FINEPIX F1000EXR