2018�N�B�e�I�s�i����6�j

8��17���@�n�}�C�o�E���U����

�@�{���̓V�C�T���ɂ��ƒg������C���₽����C�ɓ���ւ��Ƃ̂��ƂŁA���ݐ����H�̐]�߂����ł���B�܂��A�O���~�����J�͑�n�Ɏ���C�������炵�A�C����������Ή_�C�̔����m���͑��������ƍl��

����B���̂悤�ȏ���A�Ȃ�ׂ��W���̍����R����x�m�R��_���̂��ǂ���i������ɂȂ肻����B ����͕W����1700m���A�_�C�B�e�ɓK�����n�}�C�o����x�m�R��_�����Ƃɂ����B�܂��A�R��̉Ԃ��������U���ۂⓒ�m�Ԕ��̗l�q���܂߁A�ԁX�̊J�ԏ��m�F���邱�Ƃɂ����B

���m���ԏ�ߑO2��30�������̗\��Ŏ����12��20���ɏo���B���̍ہA�H�ʂ��G��A���������J���オ�����������B����ʼn_�C�����̊m�����X�ɍ����Ȃ����Ǝv��ꂽ�B���݁A�V��͉_�ɔ��ꂽ�V�C�ł��邪�A�\��ł͖������琰�}�[�N���t��1�����V�������悤�ł���B���݂̓܂��͎��Ԃ̌o�߂Ƌ��ɐ��V�ɕς��Ǝv����B

�匎IC�ō������H���~��A����20�����b���a�������b�����s����B���q�g���l��������A�i���@�̐M�����E�܂��ĎR��ѓ��Ɍ���������218���ɓ���B�V�ڎR��������Ɍ��Ȃ���ĎR��ѓ��ɓ���Ɩ��Ŏ��E�������Ȃ菬�J��������ɂȂ����B�v�킸�\�O�ꂽ�Ǝv��ꂽ���A�V�C�\��͎R��z�肵�Ă��Ȃ����߁A�\��Ƃ͈قȂ邱�Ƃ������B�X�ɕW���������Ȃ�ɂꖶ�͔Z���J�̗ʂ������Ă����B���̏���_�C���������Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv��ꂽ�B

���m�̒��ԏ�ɂ�2��40���ɓ����B�����͂��~���ƌ������Ƃ������āA�������H���Ԃ��������n��K���l�����i��葽���ƍl������B���m�̒��ԏ�ɓ����������A���̕��Ƀe���g��2���蒣���Ă����B�Â����œo�R���������Ă����1�l�̒j�����e���g����o�Ă��āA�����͔����ɂ����܂�ł��傤���Ɛq�˂Ă����B���̂悤�ȗ\��͖����Ɖ�����ƁA�����̒��͉ו��ŎU�炩���Ă���ƌ����B�����ɒN�����܂��Ă���̂��낤���B��������Ȃ��܂܁A3��00���A���ԏ���o�������B

�@���������J������̖��͍X�ɔZ���A�C�����Ⴂ������������������B���Ƀw�b�h�����v�̓��肪���˂����E���W������������Â炢�B�ڂ������܂Ŏb�����Ԃ�v�������A�����ӏ��̓o�R���ł͗����̑���������A���ɂ͑����̐������t�����A�X�p�b�c�𒅂��Ă�����̂̑����ɐ����Z�����Ă���B

�@���Ԕ���ʉ߂���ہA�V�C���ǂ���b�{�~�n�̊X���肪�]�߂邪�A����͖��̖��ŕ�������邱�Ƃ��o���Ȃ��B

���U���ۂɂ�3��45�������B�Z�����Ŏ��E�͖w�ǖ����B���̏��狰�炭�b�{�~�n�͉_�C�Ŗ��߂��Ă���ƍl���Ă����������Ȃ��B����̎B�e�̓n�}�C�o�R�����班����։��������n�_�ōs���\��ŋx�e����炸�B�e�n�_���������Ƃɂ����B�J�͂�⏬�~��ɂȂ����悤�����A�������ɐ������炳��A���������Ă͉R�̂悤�ō��͊����������Ă���B

�@�n�}�C�o�R����ʂ�z���A�B�e�n�_�ɒ������̂�4��30���B���ӂ͊��ɖ���݂�ттĂ���B���Ŕ���F�̎��E�A�t�߂̎R�����p�͂Ȃ��B���̓��A���͐����Ǝv���邪����܂ő҂����Ȃ��B

�����̓��̏o���Ԃ�5���B�����A30�����邪�A���̏o�܂łɂ͖�������ė~�����Ɗ肤�B�X�}�z�ŕx�m�܌̃��C�u�J������`���Ɩw�ǂ̏ꏊ����x�m�R�̎p��������B��͂荂���R�͖��ɔ���Ă���̂ł���B

�@���̏o���Ԃ��߂��Ă��A���E�͑��ς�炸�ł���B�ҋ@�𑱂��邪6�����ɂȂ��Ă���ƓV��̐�1����������������肪�n�܂����B�Ԃ��Ȃ���������鍇�}�Ɖ��߂���邪�������ė~�����C�����ł���B 6��30���A�x�m�R����1�����p���������B�x���Ɏ����銴�͔ۂ߂Ȃ����A�p�������������ł��ǂ��Ǝv�킴��Ȃ��B��ʉ_�C���������Ă���B���ӂ̎R�͑S�ĉ_�ɖ��܂�x�m�R�݂̂̎p������B�K�͂̑傫�ȉ_�C�ł���B�����Ȃ�ƎB�e�|�C���g���ǂ��ɒu���ėǂ���������Ȃ��B�_�C�͏��X�ɏk������Ă������Ƃ͕K�R�ł��邪�A���̏�ԂɂȂ��������B�e�`�����X�ƍl������B

���Ă����_�C���~���������B�������A����͗~����Ƃ������̂ł���B�_�C���o�������ł��悵�Ƃ��˂Ȃ�Ȃ��B�_�C�̂ǂ��Ƀ|�C���g��u����������A����̓|�C���g���i�肫��Ȃ��������߁A�P���Ȏʐ^�ɂȂ炴��Ȃ����ʂƂȂ����B

�_�C�̕��z�������ԏk������A8���ɉ��R���n�߂�B�r���A���U���ۂŋx�e�B�Ԃ̎ʐ^���B��Ȃ��瓒�m�̒��ԏ�Ɍ������B������11��30�������B�����Ă���2����̃e���g�͑����̂܂܂ŁA�e���g�ɔ��܂����q���B�Ǝv���邪�A���̉���2�Ƒ��A�e�q�Œ��H��ۂ��Ă����B

�@���R���ɑ��U���ۂœo�R�Ғj��1�l�A���Ԕ��Œj��1�l�Əo������B�����͏H�炵���`���A�v���Ԃ�Ɏ��x�̒Ⴂ�u�₩�ȓV�C�ƂȂ����B�ҏ��̉e�����Ǝv���邪�A���Ԕ��̉Ԃ����Ȃ������͎̂c�O�ł���B

�����̕x�m�R

�_�C�Ɍb�܂ꂽ���A�_�C�B�e�̃|�C���g���i�肫�ꂸ�P���Ȏʐ^�ƂȂ����B�_�C�B�e�̓�������߂Ēm�邱�ƂɂȂ����B

���E���J���Ԃ��Ȃ��p���������x�m�R 6�F40�� |

���_�C����������J���ۂ̎p���f���o����� 7�F25�� |

|

|

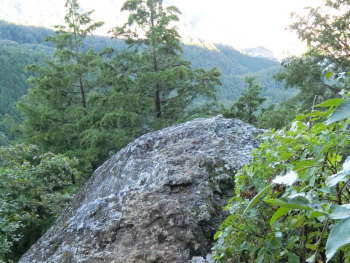

�b�{�~�n�i�ʐ^�E�̕��j���_�C�Ŗ��߂��Ă��� 7�F25�� |

|

�R���Ɠo�R���y�юR��̉�

��N�ɔ�ׂ�Ƃ��̎����̉Ԃ͑S�ʂɏ��Ȃ��A�ҏ����������������Ƃɂ��e���ƍl������B���m�Ԕ����₩�ȍʂ�͖����c�O�Ɏv����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȉ��ʐ^�͉��R���ɎB�e�������̂Ŏ��Ԃ�ǂ��Ĕz�u���Ă���B

�n�}�C�o�`���U���ۂ̊�

�E���o�`�\�E�i���L�m�V�^�ȁj8�F00�� |

�R�E�����J�i�L�N�ȁj 8�F00�� |

�L�I���i�L�N�ȁj 8�F00�� |

|

|

|

�F�t�����`�K���i�C�l�ȁj 8�F00�� |

���R���ɂ͂����ԉ_�C�͌��� 8�F05�� |

�m�A�U�~�i�L�N�ȁj 8�F05�� |

|

|

|

�A�U�~�̖����D�ރq���E������ 8�F10�� |

�n�}�C�o�R�� 8�F10�� |

�n�}�C�o�k���̑����n�� 8�F20�� |

|

|

|

�����n�т���i�w�Ǐ������_�C�j8�F20�� |

�m�R�M���\�E�i�L�N�ȁj 8�F20�� |

�`�K���̒����s���o�R�� 8�F20�� |

|

|

|

�J�����i�f�V�R�i�i�f�V�R�ȁj 8�F25�� |

�q���h���o�i�i�L�N�ȁj 8�F25�� |

���}�z�^���u�N�� 8�F30�� |

|

|

|

�c���K�l�j���W���i�L�L���E�ȁj8�F30�� |

�I���}�{�N�`�i�L�N�ȁj 8�F30�� |

�C�^�h���i�_�e�ȁj 8�F30�� |

|

|

|

�^�`�t�E���i�t�E���\�E�ȁj 8�F35�� |

�I�~�i�G�V�i�I�~�i�G�V�ȁj 8�F35�� |

�L���~�Y�q�L�i�o���ȁj 8�F35�� |

|

|

|

�m�R�M���\�E�i�L�N�ȁj 8�F35�� |

���}�n�n�R�i�L�N�ȁj 8�F35�� |

�m�A�U�~�i�L�N�ȁj 8�F40�� |

|

|

|

�n�}�C�o�̂��Ԕ����Ԃ����Ȃ� 8�F40�� |

�� �� 8�F40�� |

�}���o�_�P�u�L�i�L�N�ȁj 8�F45�� |

|

|

|

���U���ہ`���m�̊�

���U���ێR�� 10�F05�� |

�j�K�i�i�L�N�ȁj 10�F05�� |

�n�i�j�K�i�i�L�N�ȁj 10�F10�� |

|

|

|

�E�X���L�\�E�i�L�N�ȁj 10�F35�� |

�R�E�����J�i�L�N�ȁj 10�F35�� |

�I�~�i�G�V�i�I�~�i�G�V�ȁj10�F40�� |

|

|

|

�E���o�`�\�E�i���L�m�V�^�ȁj 10�F40�� |

���m�Ԕ������̔� 10�F45�� |

�^�`�t�E���i�t�E���\�E�ȁj 10�F45�� |

|

|

|

�E�X���L�\�E�i�L�N�ȁj 10�F45�� |

���Ԕ��Ɣ��J�� 10�F45�� |

�E�X���L�\�E�i�L�N�ȁj 10�F45�� |

|

|

|

�R�E�����J�i�L�N�ȁj 10�F45�� |

�m�R�M���\�E�i�L�N�ȁj 10�F50�� |

�n�i�j�K�i�i�L�N�ȁj 10�F55�� |

|

|

|

�E���o�`�\�E�i���L�m�V�^�ȁj10�F55�� |

���m�Ԕ��Ƒ��U���� 11�F00�� |

���}�n�n�R�i�L�N�ȁj 11�F05�� |

|

|

|

���Ԕ��ɍ炭�Ԃ͏��Ȃ� 11�F05�� |

�A�L�m�L�����\�E�i�L�N�ȁj 11�F10�� |

�c���K�l�j���W���i�L�L���E�ȁj11�F15�� |

|

|

|

�N�K�C�\�E�i�S�}�m�n�O�T�ȁj11�F20�� |

���m�� 11�F25�� |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�p�J�����F �EOLYMPUS E-M1 �E CASIOEXILIM EX-ZR62

8��27���@����R

�@ 8���ɍP��Ƃ��Ă��鍂��R����̕x�m�R��ԎB�e�͖����̖��_���A�x�m�R�R���ɓo�R�҂̃����v�⒆�p�n�_�̊X���A�����̓���Ȃǂ���̂ƂȂ��ēo�R���ɉ����`�Ō���̐��ƂȂ��Č�����B���̌��i�͉Ă̕������Ƃ��Ĉʒu�t���A���N8���̖������ɎB�e���s���Ă���B�����͌ߑO3�����A�O�c���̎R���ɒ��ނ��A���̍��ɂȂ�Ɩ����̌��肪�Ό��ƂȂ�A�V��ɎU������_�����̎Ό��ɂ���đ��݊�����������A�x�m�R�̘e���Ƃ��ĉ������Ă����B����ȏ�i���C���[�W���č���R��K��邱�Ƃɂ����B

�@���둤�̓o�R�����ԏ�ɓ��������̂�22���B0�����ɂ͎R���ɓ����������Ɛݒ肵�����Ԃł���B�o�R���ɓ�������ƁA���x�͍���������ԁA�C���͂�����łȂ��Ǝv���邪���R�Ɗ�������ł���B�����Ƃ͈قȂ蕵�͋C�������ԈႤ�B�����Ⴄ�̂��낤�ƍl����ƁA���E�̌����A���Ŋ����镗�̎����A�l�⓮���̑��݊��A���邭�Ȃ�܂Ŏ��Ԃ�����B�Ȃǂ���`����Ă��銴�o�͌Ǘ��������߂�B�s���͂�������������E����̋��������������A�����₵�����̂�������B

�@�R���ւ͒j���o��A��R�[�X�����R����\��ł���B�����͖����Ŏ��ӂ͖��邢�B��������͓o�R�҂̋��������ƂȂ��Ă���A�₵����킵�Ă����B

�@22��30���o�R�����o���B�����o���������ł���������ł���B�����ł���������C���I�ɂ��y�����A�̂̒��ɔM��������̗͂̏��Ղ�������B�j��A����̕���_��23��00���ɒʉ߁B�����Ԋ����������A�����⋋�Ǝv���A���̓������y�b�g�{�g�������o�����Ƃ���ƁA���̎��n�߂ĎԂ�2�{�̃{�g����Y�ꂽ���ƂɋC���t�����B�j��̒��ԓ_�ŋC���t�������ߖ߂邩�ǂ����S�O�����B�Ԃɖ߂茻�n�_�ɗ���ɂ͏��Ȃ��Ƃ�1����10���͂����邽�߁A���ɂ͖߂炸�A���Ȃ��ŎR�����������Ƃɂ����B��������ꂸ�A���ǒE���Ǐ�Őg�̂ɔM��������A�M���ǂ̏Ǐ�Ǝv���邪�A�������ӂ��30������ނȂ��x�e����邱�Ƃɂ����B

�@�̒��������߂�A�R���Ɍ����������n�߂��B���ǁA�x�e�̕��x��R���ɂ�27��0��25�������B�̒����߂��Ă��Ȃ������̂��Ǝv���邪�A���C�ɏP���E�C���h�u���[�J�[�𒅍��݁A�B�e���������邱�Ɩ����x�����邱�Ƃɂ����B

�@�����͓V��̍����ʒu�����X�ƋP���R���͒��Ԃ̂悤�ɖ��邢�B�Ƃ��낪�_��������V�B����ł͒P���Ȏʐ^�ɏI��肻���ł���A���̏���͈Ӑ}�����B�e�͓�����ł���B�x�m�R�R���̓���ƁA�_�������̎Ό��ɏƂ炳�ꂽ���i���C���[�W���Ă������c�O�Ȃ��炻�̏�i���B�邱�Ƃ͊���Ȃ������B

�@���R�͏���R�[�X�����R�[�X�ɕ��ʎq���o��8��10���o�R���ɖ߂����B�Ă̕������ł���x�m�R�R���̓���͑S�����݂ł��̌��i������ꂽ�����ŁA��ԓo�R�̗ǂ��[�܂����B����͐��̃{�g�����Ԃɒu���Y�ꂽ���Ƃő̒�����������A���R���ɂ͉��A�o�R���̒��ԏ�Ŏb�������������s���̉�����}�����B

�����̕x�m�R

�������O�c���̒���t�߂ɓ��������Ƃ��� 4�F30�� |

���̏o���ԑт̕x�m�R 5�F15�� |

|

|

���̏o����ɒ��Ă��x�m������ꂽ 5�F25�� |

�u�₩�ȓV��ɉf����ĕx�m 5�F40�� |

|

|

�o�R���ƎR��̉ԊJ�ԏ�

�ȉ��ʐ^�͉��R���ɎB�e�������̂Ŏ��Ԃ�ǂ��Ĕz�u���Ă���

����R�R�� 5�F40�� �� |

�q���h���o�i�i�L�N�ȁj �R���ɍ� |

�}�}�R�i�i�S�}�m�n�O�T�ȁj�R���ɍ炭 |

|

|

|

�V�������i�i�L�N�ȁj �R���ɍ炭 |

�R������̉��R�� 6�F55�� |

�j��A����̍����_ 7�F05�� |

|

|

|

����̒J�����n �i���[�v�������Ă���j�@�@7�F10�� |

����`��R�[�X����_ 7�F20�� |

�X�̊ɂ���R�[�X�o�R�� 7�F20�� |

|

|

|

��R�[�X�I�_�i�ѓ����n�܂�j 7�F35�� |

���X�ܑ����j�����I�����Ă���7�F50�� |

���}�A�W�T�C�i���L�m�V�^�ȁj |

|

|

|

�R�[�X���ƂȂ��Ă���ʎq�� 7�F55�� |

�C�^�h���i�_�e�ȁj�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�j��E����̓o�R�� 8�F05�� |

|

|

|

�w�N�\�J�Y���i�A�J�l�ȁj �o�R���ɍ炭 |

�L���~�Y�q�L�i�o���ȁj�o�R���ɍ炭 |

�J���g�E�����i�i�L�N�ȁj�o�R���ɍ炭 |

|

|

|

�V�������i�i�L�N�ȁj �o�R���ɍ炭 |

�o�R�����ԏ�i�g�C���L��j 8�F10�� |

���R�҃J�E���^�[ 8�F20�� |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�p�J�����i�f�W�^���j�F�EOLYMPUS E-M1 �ECASIO EX-ZR62

9��28���@��S�R�i�V���j

�@�O��A�s���ɏI�������S�R����̕x�m�R�B�e�B����͓V���I�эĒ���ƂȂ����B�O���ɉJ���~��A�����͐���̗\�o����Ă����B�O���̉J�����߂ɏオ��_�C�����͊��Ҕ��ƂȂ������A����ŕx�m�R���p���������Ƃ͂قڊm���ƍl����ꂽ�B

����͋�S�R�R���ɂ͍s�����A���̎�O�̓V��₩��s���s�̊X��O�i�ɂ��ĕx�m�R��_�����Ƃɂ����B�O�l�A�ߑO1���A������o���B�V��ɂ͖�������3���ڂƂȂ鋏�Ҍ������X�ƋP���������Ă���B�V�C�͗ǂ������ł���B����ō����͊ԈႢ�Ȃ��x�m�R���B���Ɗm�M�����B������B�e�ł��Ȃ��ƂȂ�ƁA�J�����_�[���̑O����Ȃ���Ȃ炸�d���C�����͂��������A����͉��Ƃ��Ȃ肻���ł���B

�������H����쌴IC�ō~��A����20���ɓ���Ɩ����������߂Ă����B�O��Ɠ����悤�ȏɌ��ȗ\�������𗩂߂����A�b������Ƃ��̖��͉������ɏ�������A�ǂ��ɂȂ��Ă��������ł���B�V���͈����_�ЃR�[�X�̉�����ɂ��邽�߁A�O��Ɠ��l�̃R�[�X���s�����ƂɂȂ�B

�ߑO2��50���A�o�R�����o���B����~�����J���o�R����G�炵����Ղ��ƂȂ��Ă���A�C���͂��Ⴍ�����邪�����ɂ͒��ǂ��C��ł���B�b���o�������ŁA�U�b�N���y�����Ƃ̋C���t�����B���Ə�������̎O�r���Ԃɒu���Y�ꂽ�̂ł���B�Q�ĂĎԂɖ߂邪�A�Â����Ŋ���Ղ��o�R��������̂͗e�ՂłȂ��B�o�R���ɖ߂����̂�3��30���B�U��o���ɖ߂�̂�40���̃��X�^�C�����������B�����̓U�b�N���ς�������Ƃɂ�鎸�Ԃł���B���܂ł̃U�b�N�͗e�ʂ��傫���������߁A�S�Ẳו����l�ߍ��݁A�S�������̏�ԂŎԂɐς�ł����B�������A�V���ȃU�b�N�͗e�ʂ����������Ƃ��琅���i�y�b�g�{�g���j��O�r�͏o�����ɃU�b�N�Ɏ��[���邽�߁A�����Y�ꂽ�̂ł���B�ŋ߂�����R�֓o��̂Ƀy�b�g�{�g����Y�ꂽ���Ƃ�����B�V�����U�b�N�Ɋ����܂ŌJ��Ԃ��悤�ȋC������B

�V���ւ�5��20�������B�]�T�����Ă����̂Őh�����ē��̏o���ԂɊԂɍ������B���������͓��̏o���O���������ߊ��ɖ��邭�A�葁�ɏ������B�e�ɓ�����.�s���s�̊X���ቺ�ɁA�Ԗ��̊|�������x�m�R�����݊��������Ă���B�_�C�[�������X�X�����Ă���B�S�Ă��Ȃ���Α傫�ȉ_�C�ɔ��W�����Ǝv���邪�A���x�s���ł���ɂ͎���Ȃ������B

�@��芸�����P�������͕ʂƂ��ĕx�m�R�̎B�e���ł����B���R�͗����o�R�����~��邱�Ƃɂ����B�r��2�l�̓o�R�҂Əo������B

�����̕x�m�R

���̏o���Ԃ��߂��Ă��邪�����������Ȃ� 5�F40�� |

�Ԃ����܂����x�m�R 5�F45�� |

|

|

�V��₩��̃p�m���}�i���X�_�C�[���[����������j 6�F40�� |

|

�o�R���ƉԂ̊J�ԏ�

�ȉ��ʐ^�͓V��₩��̉��R���ɎB�e�������̂ŁA���Ԃ�ǂ��ĕ��ׂĂ���

�s���̊X�������낹��V���@ 7�F15�� |

�V���t�߂ɍ炭(�s���ɕt��������) |

�� �� |

|

|

|

�V�����

�����_�ЃR�[�X�������@�@7�F20�� |

�V���ւ̈ē��� 7�F20�� |

�����_�ЃR�[�X�͌X������

7�F20�� |

|

|

|

�V�o�R���Ƌ}��o�R���̕���@ 7�F40�� |

�}��̒��ӈē��� 7�F40�� |

�r�m�R�R�[�X�ւ̈ē��W �@ 7�F50�� |

|

|

|

�ѐ��Ɠc��q�ւ̈ē��� 7�F50�� |

���̍��Ԃ��s���o�R���@�@8�F00�� |

�Ԃ��~�߂��o�R���߂��̋n 8�F40�� |

|

|

|